El monasterio

El monasterio

Aquella mañana no había un atisbo de viento. Una espesa y heladora niebla avanzaba como un manto, penetrando como cuchillos afilados por todos los rincones del camino. El frío de aquel día era húmedo, el peor que existía. Por mucho que Antonio Martínez de la Peira se cubriera con la capa de lana que portaba, no podía evitar tiritar. Tenía los dedos tan entumecidos que apenas lograba sujetar las riendas del caballo. Parecía como si el mismísimo infierno se hubiera helado y la niebla fuera un aliento que proviniera de sus más profundas entrañas. Estaba convencido de que aquel endiablado tiempo era castigo divino por la guerra entre reyes cristianos que se llevaba librando desde hacía demasiados años.

Él era notario general por toda la tierra y señorío del rey de Aragón, aunque no era oriundo de ese reino. Había nacido en la costa, en una villa de nueva fundación, Bilbao, de la que tuvo que emigrar siendo niño. Antonio Martínez de la Peira, a quien todo el mundo llamaba don Antonio, era uno de esos hombres en los que, aunque uno esté observándole todo el día, resultaba imposible descubrir la edad que realmente tenía. Siempre iba callado, examinando todo a su paso. Sus ojos se clavaban sobre cualquier objeto o detalle que le llamara la atención, y sus oídos se abrían a todas las conversaciones, por banales que parecieran.

Don Antonio solía aceptar todo tipo de encargos, no como la mayoría de sus competidores, que se circunscribían a las grandes ciudades del reino. Había oído las historias que se contaban sobre la tierra a la que se dirigían y, aun así, había accedido a viajar hasta ellas. Porque él era hombre pragmático y siempre guardaba cierta incredulidad hacia todo lo que fueran leyendas o habladurías, que de eso tenía harta experiencia, y sabía que la mayoría resultaban falsas e interesadas, otras se alimentaban de la ignorancia y, la mayoría, solo eran un cúmulo de casualidades.

Así que mantenía un alto grado de recelo sobre todo lo que contaban de aquella montaña junto al gran río Ebro, justo en la frontera entre los tres grandes reinos cristianos al sur de las montañas del Pirineo.

La compañía que escoltaba a don Antonio estaba protegida por ocho hombres de armas dirigidos por Ramiro de Aguilera, un curtido caballero que hacía pocas preguntas y que había sido el único que accedió a llevarlos hasta aquellas tierras fronterizas. Tampoco había sido fácil encontrar un notario como él. Los frailes del convento de los Predicadores de Huesca le habían pagado bien por aceptar el encargo. De la reunión que mantuvo con ellos, don Antonio había deducido que aquel era un viaje que los frailes llevaban largo tiempo anhelando, esperando que se propiciaran las circunstancias idóneas y por fin debían de haberse producido, aunque no sabía exactamente los motivos.

Habían cabalgado por la amplia ribera del frondoso río Ebro hasta su último afluente, el Huecha, antes del vecino reino de Navarra. Allí remontaron el cauce y siguieron por un valle que discurría por una planicie. La niebla les ocultaba de los castillos que lo controlaban, aunque el notario real sabía que existían más peligros que salvar hasta llegar a su destino que las fortalezas que se encaramaban a su paso sobre los riscos y cerros.

En la capital del reino había corrido la voz de que el príncipe de Gales acababa de cruzar los Pirineos con un potente ejército formado por seis mil mercenarios, más de dos mil aquitanos y, al menos, mil ingleses. Todo ello gracias al beneplácito del rey de Navarra, que intentaba mantenerse equidistante de sus vecinos, como si eso fuera posible. El monarca navarro parecía ignorar un axioma de cualquier guerra: cuando dos reinos se enfrentan, solo puede haber aliados o enemigos. Y eso se podía extrapolar a cualquier conflicto. Las medias tintas solo son para épocas de paz, y esta no era una de ellas.

El príncipe de Gales tenía el firme propósito de apoyar al depuesto rey de la Corona de Castilla, Pedro el Cruel, que se preparaba para reclamar su trono. Se auguraban fatídicos tiempos de guerra. Don Antonio dudaba de si volverían a alcanzar la Corona de Aragón. Hasta ese momento el monarca aragonés había apoyado a Enrique de Trastámara, el rey usurpador de Castilla, y había poderosas compañías de mercenarios franceses asentadas en el Moncayo para proteger la frontera. Era probable imaginar que los franceses estarían dispuestos a combatir al príncipe de Gales en cuanto el rey usurpador las reclamara y les prometiera oro. Los reinos de Inglaterra y Francia llevaban varias décadas guerreando, cansados y aburridos de pelearse por tierras de Normandía y Aquitania. El sur de los Pirineos parecía su nuevo escenario de batalla. Como si estuvieran dispuestos a guerrear durante cien años si hiciera falta.

Aunque nunca se luchaba antes de Cuaresma, los franceses no podían permitirse regresar a sus feudos. Así que habían permanecido en el Moncayo buscando la manera de sobrevivir hasta que retornaran las hostilidades en verano. Que el príncipe de Gales hubiera cruzado los Pirineos lo cambiaba todo, y a bien seguro precipitaría los acontecimientos.

Con estos prolegómenos, nadie en el reino se atrevía a acercarse a la frontera con Castilla, pero el notario real olía una oportunidad donde otros solo percibían peligros e imprudencia.

La compañía prosiguió por una calzada empedrada, que llevaba hasta una aldea de nombre Bulbuente, propiedad del monasterio al que se dirigían. Un puñado de chozas en torno a un castillo con una torre desmochada, cuyos muros se habían hundido hacía escasas fechas a tenor de los restos todavía en pie. La fortaleza mostraba evidencias de un incendio, con una acusada brecha en su muralla. Aunque su aspecto era lastimoso, guardaba vestigios de haber sido una construcción poderosa.

—No es bueno acercarse —advirtió Ramiro de Aguilera montado en un imponente corcel castaño—, esas ruinas pueden guardar malas sorpresas.

El caballero que dirigía aquel grupo tenía un cuello abultado, era de pronunciada cabeza y en su cara ancha refulgían dos ojos profundos y pardos, que miraban desafiantes, reafirmando su gallardía y entereza.

Don Antonio sabía percibir con rapidez la personalidad de los hombres, lo había aprendido después de muchos años participando en pleitos, testamentos y demás disputas que sacaban lo peor de cada uno. Había visto familias reñir y dejar de hablarse por un par de maravedís, otras entregar a niñas de seis y siete años a maridos cuarenta años mayores que ellas a cambio de heredar. Incluso estaba convencido de que varias extrañas muertes que había certificado tenían poco de naturales y mucho de la mano de sus cónyuges. Así que pronto se percató de que Ramiro de Aguilera era un hombre prudente, que sabía cuándo sacar la espada y cuándo enfundarla; y eso le tranquilizaba porque a medida que se adentraban más en el valle aumentaba la sensación de que otros observaban sus movimientos.

—¿Creéis que habrá gentes con vida en ese castillo? —preguntó don Antonio señalando a Bulbuente.

—No tengo la intención de acercarme ni a ese ni a ningún otro castillo — respondió tajante Ramón de Aguilera—, casi todos los del Moncayo están ocupados por los franceses y os aseguro que no querréis encontraros con ellos, en especial con su capitán.

—¿Y eso por qué?

—Ya veo que no habéis oído hablar de Du Guesclin.

—Aún no he tenido el gusto.

—¿Gusto? ¡Es feo! Feo como un demonio. —El resto de los hombres de armas de la compañía se echaron a reír.

—¿Cómo decís?

—Sabed, notario, que su fealdad es legendaria. Dicen que tiene la cabeza enorme, el cuerpo grande, las piernas cortas, los ojos pequeños y hundidos. —Se explayó en detalles Ramiro de Aguilera—. Con un mirar vivo y penetrante, tiene la nariz aplastada y los pocos dientes que le quedan luchan entre sí por escapar de su boca. Seamos justos, la verdad es que Du Guesclin debe muy pocos favores a la naturaleza.

—Qué desgracia. —El notario real se imaginó semejante engendro de Dios y pensó si no estaría exagerando Ramiro de Aguilera.

—Pero no os confundáis, lo que Du Guesclin tiene de feo lo posee también de excelente soldado. Con una fuerza extraordinaria, maneja las armas con singular destreza, es duro y violento, e invencible —afirmó en un tono totalmente distinto—; el rey le nombró conde de Borja, que solo está a una jornada de aquí y es una de las ciudades más importantes del reino. Os aseguro que nadie quiere encontrárselo en un campo de batalla.

Don Antonio sabía de la fiereza de los mercenarios franceses que había llamado el rey para defender la frontera, y con mucho éxito, pero para él la guerra era algo desconocido. Jamás había empuñado un arma, su pluma y su cabeza eran todo su arsenal.

El notario real llamó entonces a su ayudante, Bizén de Ayerbe. Él siempre se hacía acompañar de uno de sus aprendices porque necesitaba que le ayudaran con las notas y las transcribiera. Don Antonio ya no estaba para perder el tiempo con esos menesteres.

De entre sus discípulos aquel no era el más aventajado, pero no había tenido más remedio que contar con su presencia. El motivo era bastante sencillo, sus otros aprendices rehusaron el viaje por las razones más variopintas: la enfermedad del padre de uno de ellos, la asistencia a una repentina boda de un familiar y, la más extraña, un repentino dolor de tripas.

Que ya tenía que ser fuerte para decir que no a tan importante encargo. Sea como fuere, Bizén de Ayerbe había sido su última y única opción.

A nadie se le escapaba que era un joven inexperto, la barba perfectamente rasurada no le ayudaba a parecer mayor; al menos sí tenía una constitución fuerte y montaba bien a caballo.

El notario real aún no tenía una opinión formada de él. Sí creía que tenía potencial, aunque por otro lado no lo había visto aplicarlo de modo alguno desde que entró a su servicio. Esa sería su última oportunidad, si no cumplía se desharía de él, que escribanos los hay a patadas en cualquier ciudad del reino.

Con la torre del castillo de Bulbuente perdida entre la niebla, la compañía se detuvo frente a un sencillo puente de madera. A partir de ese punto el río se sumergía en la tierra y desaparecía por completo.

—Quizá sea más seguro seguir sobre su cauce —sugirió Ramiro de Aguilera, que dio varias instrucciones a un par de sus hombres—, nos debería guiar hasta cerca del monasterio.

—El Císter siempre construye sus cenobios en las proximidades de una fuente de agua abundante —comentó fray Jorge—, ese monasterio no puede estar lejos.

El cauce seco del río estaba formado por un espeso manto de cantos rodados, sobre el cual los caballos marchaban con cierta ligereza. Las orillas estaban poco pobladas de vegetación y la niebla todavía era más densa en el fondo del desaparecido río.

Llegaron hasta otro puente, esta vez de piedra. Fue ahí donde abandonaron el cauce y prosiguieron por la calzada que salía del río hacia Levante. La compañía alcanzó la siguiente población, donde se alzaba otro castillo en ruinas. No había fuegos en las casas y era difícil saber si se hallaban habitadas o si todos habían huido de ellas. No quedaba más remedio que pasar cerca de sus muros, pues así lo obligaba el camino. Con la niebla cada vez más baja, costaba ver al jinete de enfrente, por lo que resultaba inviable buscar otro trayecto que evitara aquella ruinosa plaza.

Aquella plaza tenía que ser la última antes de llegar al monasterio. Los caballos estaban extenuados, el camino se volvía empinado de manera evidente y el frío era más acusado con cada tramo que ascendían.

La vegetación había ido cambiando, estaban cruzando tierras rotuladas, donde los árboles habían sido sustituidos por cultivos agrícolas. Había un profundo silencio, no sonaba un guijarro, no caía una hoja, el aire estaba inmóvil y pesaba sobre los hombros de los viajeros. Se trataba de un silencio de muerte. El mismo aspecto extraño y temeroso ofrecía la niebla, arremolinada a su alrededor, como queriendo convertirles en sus prisioneros. Y en el fondo, así era.

Fue solo un silbido, nadie se percató de que con la niebla no podía soplar ningún viento.

De pronto surgieron las sombras, como animales salvajes. Los caballos fueron los primeros en percibirlas, se agitaron y relincharon como cerdos ante el día de la matanza. Un grito en la parte de atrás de la formación lo confirmó, pero para entonces ya era demasiado tarde para huir.

Uno de los últimos hombres de armas que protegían la compañía cayó fulminado. Su compañero tuvo que esquivarlo para que las patas de su caballo no lo pisotearan y, cuando quiso comprobar qué le había pasado, algo tiró con fuerza de su pierna y se precipitó contra el suelo. Intentó incorporarse y entonces sintió una mano sobre su frente y un filo rajó su garganta de lado a lado, produciendo un sonido estremecedor.

—¡Es una emboscada! ¡Hay que dispersarse! —gritó de inmediato Ramiro de

Aguilera.

El caballero desenfundó la espada buscando con quién cruzarla. Los enemigos que les rodeaban parecían fantasmas. Solo los gritos de dolor de sus hombres y los relinchos de los caballos dejaban constancia de la presencia de sus asaltantes, quienesquiera que ellos fuesen.

Ramiro de Aguilera agarró fuerte su arma y centró su mirada en un punto brillante a su derecha. Apenas podía ver nada, así que acompasó su respiración para poder escuchar con atención lo que le rodeaba. Solo debía esperar el momento adecuado y este llegó cuando escuchó un leve crujido. Entonces lanzó el filo hacia su derecha.

La sangre le salpicó todo el rostro y el gemido de dolor le revoloteó en sus oídos. Tenía la visión manchada, así que agitó la cabeza para librarse de la sangre de su

oponente.

Entonces otro enemigo llegó a su espalda, no tenía tiempo para volverse, así que giró su muñeca y pasó la espada bajo su axila para clavarla en el cuello de la figura que iba a golpear su cabeza con una maza. A continuación, se volteó hacia la derecha y le remató empujándole para que cayera bajo las patas de su caballo.

No podía quedarse inmóvil, arreó a su montura y avanzó de frente dispuesto a rebanar a cualquiera que se encontrase a su paso y, de repente, dos figuras oscuras se dibujaron frente a él. Alzó su brazo presto para descargar el filo de su espada… Pero se detuvo al encontrarse con los rostros desencajados del notario real y su discípulo.

—¡Por amor de Dios! ¿Qué hacéis? ¡Salid de aquí! —Y empujó sus monturas—.

¡Huid!

—¿Hacia dónde? —preguntó el notario real, aterrado.

—Adelante, el monasterio está cerca… ¡Corred! —insistió desesperado.

Don Antonio y su aprendiz arengaron a sus caballos y se perdieron en la niebla, mientras Ramiro de Aguilera giraba su montura justo cuando una lanza le derribaba de su caballo.

Don Antonio y su aprendiz galoparon sobre sus monturas en la inmensidad de la noche, convencidos de que cualquier lugar adonde fueran sería mejor que aquella emboscada. El miedo los impulsaba en aquella huida desesperada. Sus caballos saltaron por encima de un árbol caído y se cruzaron entre dos troncos tan próximos que los rozaron con los brazos. Parecía que los dos bravos animales también eran conscientes de que debían escapar para salvar la vida, así que lejos de asustarse con los obstáculos los esquivaban como si fueran capaces de ver a través de la espesa niebla. Aun así, don Antonio casi fue derribado por una rama. El golpe le supuso un corte superficial en la mejilla y su caballo siguió al galope, dejándole claro que continuaría con o sin él.

Cuando se recuperó del impacto giró la cabeza para comprobar que su aprendiz le seguía, y así era. Sus monturas estaban extenuadas, y ellos, perdidos, por lo que don Antonio hizo una señal y bajaron el ritmo. El notario miró a su alrededor: estaban en el interior del bosque, rodeados de una espesa niebla.

No sabía por dónde seguir y sentía que estar detenidos era todavía peor idea. Entonces un engendro oscuro apareció frente a ellos. Era como si fuera uno de esos centauros que describen en los bestiarios, mitad hombre mitad caballo, y portaba una ballesta que apuntaba hacia ellos.

—Somos hombres del rey de Aragón —le espetó don Antonio—, ¡no disparéis, por compasión!

Aquella sombra no la tuvo y un dardo surcó la noche.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Media

Periodo: Expansión de los Reinos Cristianos

Acontecimiento: Monasterio Santa María de Veruela

Personaje: Sin determinar

Comentario de "El monasterio"

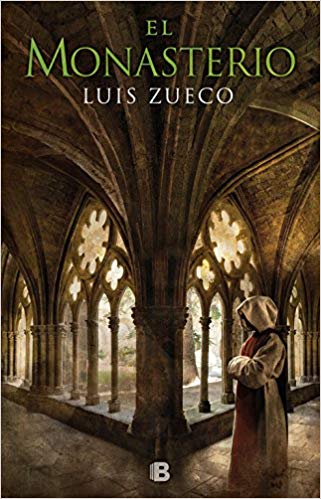

El monasterio es un thriller histórico de máximo suspense ambientado en un fascinante escenario medieval, entre los muros de uno de los monasterios medievales más impresionantes de España.

El silencio oculta la verdad.

Pero hasta las mejores mentiras terminan por descubrirse.

El monasterio de Santa María de Veruela aspiraba a ser una ciudad celeste, un fiel reflejo del reino de los cielos, pero lo cierto es que lo habitaban simples mortales. Sus muros fueron testigos de historias de ambición, traición y venganza. Y también de amor, sexo y… muerte.

En las mágicas y misteriosas tierras del Moncayo se asienta uno de los monasterios cistercienses más bellos del mundo. En el siglo XIV es escenario de una cruenta guerra entre las coronas de Castilla y Aragón, y hasta allí llega el joven Bizén con una misión que cumplir: recuperar los restos que yacen en una de sus tumbas, algo a lo que el abad se niega por misteriosas razones.

Pero cuando uno de los hermanos de la abadía aparece asesinado en misteriosas y violentas circunstancias, Bizén se verá implicado en una intriga de peligrosas ramificaciones. Y deberá concentrarse en hallar al culpable si no quiere que su propio secreto sea descubierto.

Presentación del libro por el autor en «Canal Saturno» de Aragón TV

Presentación del libro por el autor en «LA TELE TV»

Entrevista al autor en «Aragón Radio»