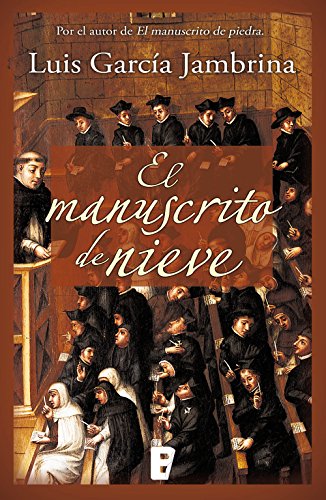

el manuscrito de nieve

el manuscrito de nieve

Capítulo 1

Salamanca, 3 de febrero de 1498

Cuando caía la noche, Salamanca se transformaba en una ciudad muy distinta. No es que sus calles se despoblaran, como ocurría en otros lugares, para dar paso al silencio y a la oscuridad. Se trataba más bien de un cambio de caras, usos y costumbres. Poco a poco, aquellos ciudadanos que las ocupaban durante el día iban siendo sustituidos por otros más habituados a moverse entre las sombras; de modo que, a esas horas, lo habitual era cruzarse con bandadas de estudiantes camino de tabernas y garitos; con rufianes, jaques y prostitutas a la caza de clientes, a pesar de la prohibición de ejercer su oficio fuera de la Casa de la Mancebía; con ladrones, murcios y maleantes al acecho de posibles víctimas sobre las que dejarse caer; con mendigos, rotos y vagabundos en busca de refugio para pasar la noche; con amantes apresurados para no llegar tarde a la cita con sus impacientes amadas; y, cómo no, con grupos de embozados, bravucones y matasietes necesitados de pendencia y de sangre.

Tampoco era raro ver a algunos muchachos deseosos de aventura por los aledaños de la plaza de San Martín, donde tenían su cónclave nocturno. La mayoría eran mozos de cocina, de cuadra o de taberna o esportilleros del mercado, y acudían, solícitos, al encuentro con aquello que habían logrado sisarles a sus respectivos amos durante el día. Uno de estos mozos tenía su asiento en el mesón de la Solana, que estaba situado en la misma plaza y era uno de los más frecuentados de la ciudad. Allí servía también su madre, viuda y con otro hijo todavía por criar. Mientras ella se ocupaba de limpiar las habitaciones y de atender a los huéspedes, él se pasaba el día yendo por vino, comida, candelas o lo que éstos tuvieran a bien demandar. Aparte de las propinas que le daban, siempre escasas, el muchacho, para resarcirse, se quedaba con una parte de lo que le habían encargado. El vino solía guardarlo en una bota que, con este fin, llevaba escondida bajo la camisa, hasta que, un mal día, un huésped que, por casualidad, se había dado cuenta del trasiego quiso darle una dura lección; de modo que, cuando cogió la jarra, empezó a gritar:

—Maldito bribón, ¿dónde está el resto del vino que te pedí?

—Subiendo la escalera, tropecé, y al suelo iría a parar —contestó el muchacho con fingida inocencia.

—¿Ah, sí? —replicó el huésped—. ¿Y no habrá ido más bien a parar al interior de tu barriga?

—No entiendo, señor, ¿por qué lo decís?

—Ahora lo verás —lo amenazó—. Ven aquí.

—¿Para qué, señor? Desde aquí veo bien.

—Yo a ti, sin embargo, te veo muy mal —repuso el hombre cogiendo un cuchillo que había encima de la mesa.

—Pero ¡¿qué hacéis?!

—Toma, bandido —exclamó el hombre, acuchillándolo por donde sabía que estaba la bota—, para que aprendas a hacer sangrías en los bienes ajenos.

El muchacho, al ver que la camisa se empapaba de rojo, empezó a chillar muy asustado:

—¡A mí, madre, a mí, que este mezquino acaba de clavarme un cuchillo en la barriga!

Y tan convencido estaba de que así era que, al ver que de la supuesta herida no paraba de manar sangre, perdió el sentido y se desmayó. La madre llegó entonces corriendo y, al verlo tendido en el suelo en tan lamentable estado, comenzó a pedir socorro y a clamar justicia contra el agresor.

—Mirad antes —le advirtió éste— lo que guarda el muy bellaco bajo la camisa.

La madre, en cuanto vio la bota agujereada, lo comprendió todo y empezó a darle tales bofetones al muchacho que éste se despertó creyendo que había ido a parar a una de las antesalas del infierno, donde un demonio o, mejor aún, una diablesa lo estaba castigando por sus muchos pecados, hasta que, por las risas del huésped, comprendió claramente lo que había pasado. No obstante, se tentó la carne bajo la camisa para ver si en verdad estaba herido.

Desde entonces, tenía buen cuidado de no llevar encima las pruebas del delito. Para ello, había preparado un pequeño escondrijo, en una de las entradas del mesón, donde al pasar aligeraba las jarras o lo que llevara en las manos y los bolsillos. Después, cuando llegaba el momento, recogía con cuidado su botín y acudía con él a reunirse con los otros mozos, tan avispados como él.

Esa noche, la mayoría había traído tortas y roscas, pues era la festividad de San Blas y solía celebrarse degustando esos humildes manjares. Terminada la cena, uno de ellos se dedicó a repartir unas cintas de colores bendecidas que había robado a la puerta de una iglesia y que, según se decía, protegían a quienes las llevaban de las afecciones de garganta.

—¿Y también protege de la horca? —bromeó uno, entre risas.

—No te burles de estas cosas, que trae mala suerte —le advirtió otro, muy serio.

—La costumbre —les informó el que las había traído— es ponérsela el día de San Blas alrededor del cuello, quitársela el Martes de Carnestolendas y quemarla el Miércoles de Ceniza.

—¿Alguien sabe dónde está Nuño? —preguntó, de repente, el que parecía de más edad.

—He oído decir —respondió el de las cintas— que unos alguaciles del Concejo le dieron una paliza porque lo pillaron robando una fruta en el mercado, y ahora no se puede mover.

Del corrillo de muchachos surgió un murmullo de protesta y desaprobación. Después, uno se quejó de que, esa misma mañana, había sido castigado por otro alguacil, que lo acusaba de haber robado las herraduras de los caballos y las mulas que, como mozo de cuadra, tenía a su cargo, algo bastante habitual entre los de su condición.

Como si ésa hubiera sido la gota que colmaba el jarro, todos coincidieron en que las cosas no podían seguir así, que había llegado el momento de tomar la debida satisfacción. Así que, tras discutirlo brevemente, decidieron vengarse de tan crueles verdugos esa misma noche.

—Propongo —dijo entonces uno de ellos con gran entusiasmo— que vayamos ahora mismo a encordelar una calle.

A lo que se sumaron los otros con gran algarabía, salvo aquel que aparentaba ser el mayor del grupo, que, según les explicó, no podía salir con ellos esa noche, pues tenía cita con una viuda a la que había prometido calentarle la cama y algo más a cambio de no se sabía qué regalos y golosinas, y ya llegaba tarde.

Tras las bromas de rigor, los demás se despidieron, con envidia, de su compañero y se dirigieron de inmediato a la calle de Traviesa, no muy lejos de las Escuelas. Por el camino, se cruzaron con varios estudiantes que habían salido a rotular los muros de algunos edificios del Estudio con los vítores de los doctores recién graduados, y aprovechaban la circunstancia para pintar obscenidades en algunas fachadas. Lo hacían con una mezcla de sangre de toro, pimentón y almagre tan densa y oscura que luego era muy difícil de borrar.

Por fin, los mozos llegaron a la calle donde pensaban llevar a cabo su anhelada venganza. Ésta consistía en tender una cuerda, a un palmo del suelo, de un lado al otro de la calle, y atraer la atención de la ronda nocturna, cuando pasara por allí cerca, cosa que no tardó en ocurrir. Desde el otro extremo de la calle, los muchachos comenzaron entonces a simular una fuerte riña con gran ruido de golpes y entrechocar de metales. Los alguaciles, que lo notaron, dirigieron sus pasos hacia donde tenía lugar la trifulca, con el fin de detenerla.

—Vamos, dejadlo, que viene ya la ronda —gritaron entonces algunos muchachos, poniendo la voz grave para parecer mayores.

Los alguaciles, en cuanto oyeron que los maleantes se disponían a huir, empezaron a correr más deprisa, hasta que el primero de ellos tropezó de repente con la cuerda y salió despedido hacia adelante con tal fuerza que se rompió las narices y varios dientes contra el suelo.

—¡Malditos hijos de Satanás! —exclamó éste, mientras intentaba incorporarse—. Y vosotros —dijo, dirigiéndose a los otros alguaciles—, ¿qué hacéis ahí que no estáis persiguiéndolos?

Para entonces, los muchachos ya habían puesto los pies en polvorosa, excepto el mozo del mesón de la Solana, que, para no perderse el espectáculo, se había quedado un poco rezagado; de tal forma que los alguaciles no tardaron en avistarlo. El muchacho, no obstante, no quiso darse por vencido y trató como pudo de esquivarlos, corriendo a ciegas por las oscuras calles. Más de poco le sirvió. Cuando se quiso dar cuenta, los tenía tan cerca que veía de reojo el resplandor de sus antorchas. Tras doblar una esquina, recordó que en un rincón de esa calle había una tinaja de regular tamaño. Así que se pegó a la pared y comenzó a tantear, hasta que la encontró y se metió en ella, con lo que logró burlar, por fin, a sus perseguidores. Pero el mozo no tardó en salir de su improvisado escondite dando gritos, para llamar la atención de los alguaciles, y con el semblante demudado, como si hubiera visto un fantasma. Tras varios balbuceos incomprensibles, por fin acertó a decir:

—En la tinaja, en la tinaja…, hay un muerto en la tinaja al que le faltan las manos.

—Como sea otra de tus tretas, te vas a enterar —lo amenazó uno de los alguaciles, mientras acercaba su antorcha a la boca de la tinaja.

Pero el muchacho tenía razón; dentro de la tinaja, había un cadáver en cuclillas y con las dos manos amputadas.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Moderna

Periodo: Austrias Mayores

Acontecimiento: Varios

Personaje: Fernando de Rojas

Comentario de "el manuscrito de nieve"

Presentación del libro por el autor en «Territorioebook»

Entrevista al autor en «No es un día cualquiera» de RNE