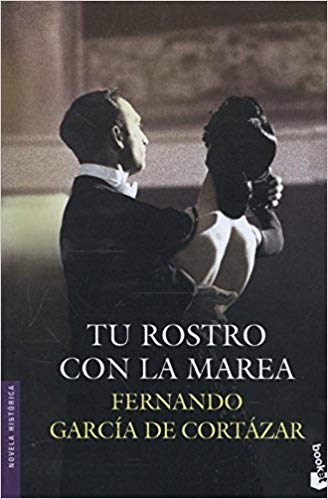

Tu rostro con la marea

Tu rostro con la marea

PRIMERA PARTE

ABRID MI TUMBA,

AL FONDO SE VE EL MAR

-Así son las cosas en este país. Así las hemos forjado, querida… Ahora nos toca pagar la cuenta. Y más vale que aprendamos a aceptar la realidad tal como es —dijo Gabriel Ocampo, marqués de Briñas, a su esposa, y se quedó clavado en el suelo, ante la ventana que daba al jardín, hundido en secretas reflexiones.

El marqués era nuestro amigo y nuestro anfitrión. Agustín y yo observábamos su repentino ensimismamiento con afecto, mientras la noche caía de golpe, como si el ramaje de los árboles la hubiera estado conteniendo en su caída. Alto, de bigote blanco y pelo blanco, los años habían trabajado su rostro como artesanos refinados, despojándolo de cuanto no fuera imprescindible para mantener la piel sobre la fina arquitectura de los huesos.

—¡Gabriel! —exclamó Hortensia—. ¿Hablas en serio?

—Y tan en serio —contestó el marqués.

—¡Pero, querido, eso es terrible! Te has vuelto espantosamente pesimista — replicó Hortensia, y nos miró melancólicamente, como esperando que Agustín y yo arropáramos su protesta.

La marquesa se había quitado las lentes de plata, y su rostro, como de retrato antiguo, volvió a parecerme hermoso.

—No se puede matar a un hombre como a un perro —dijo—. No se puede. Pensaba, sin duda, en Javier Ybarra, a quien un comando de ETA había asesinado

vilmente unos días atrás, abandonando su cadáver en los bosques del alto de Barázar, bajo un montón de ramas de pino.

—No hablo del terrorismo —dijo el marqués con una sonrisa—. Me refiero a las ideas.

—¿La idea del pillaje, del asesinato, del comunismo? —replicó Hortensia despectiva.

Una pausa se abatió sobre todos, un pozo oscuro y silencioso del cual sólo salimos cuando Hortensia recuperó la frialdad patricia de su mirada.

—Sólo espero una cosa…, que mueran a plomo —dijo súbitamente—. Espero que los generales salgan de los cuarteles. Y aquí paz y después gloria.

—¿Los generales? —suspiró el marqués amargamente—. Los generales no pueden hacer absolutamente nada, querida. Nada que sirva para algo. Cuanto más hagan, peor.

—Bueno, dime entonces qué se puede hacer —preguntó Hortensia. Sus ojos eran dos brasas ardiendo—. ¿Quedarnos sentados ahí? ¿Y dejar que esa gentuza nos pisotee como a un trapo sucio? ¿Es eso? ¿Eso es lo que te propones?

—Esperar, querida —respondió el marqués—. Es lo único que se puede hacer. Es lo único que podemos hacer: quedarnos sentados y ver por dónde sale el sol.

Hortensia callaba. Estaba pálida, furiosa, y miraba con desconfianza a su marido, que continuó hablando con una voz sentenciosa, escogiendo muy bien las palabras:

—Las cosas nunca serán como antes. Jamás se repetirán por mucho que nos empeñemos. Los tiempos pasados no son viejos, Hortensia, están muertos. Tan muertos como un disco roto. Recuerda lo que dijiste la noche del incendio del Marítimo. Es el fin, querida. Supongo que el único fin que nos merecemos —añadió, bajando la voz.

Se hizo el silencio de nuevo, únicamente interrumpido por el viento, que gemía entre los árboles del jardín.

—Tiene gracia. Parecemos los personajes de aquella novelita de Ángel Bigas —

comentó Agustín de pronto. Y añadió—: El sitio.

Aquel comentario no me sorprendió en absoluto. Era muy propio de Agustín. Era su procedimiento de siempre, que consistía en lanzar una pompa de misterio, la cual reventaba después sin ruido y dejaba escapar formas deslumbrantes.

—¿Qué sitio? —dijo Hortensia—. ¿Qué novela? Por Dios, Agustín, déjate de literatura.

Agustín dibujó una sonrisa.

—¿No conocéis la novela? —preguntó.

Agustín se quedó esperando y, como nadie dijo nada, recordó una vez más esa historia que él, según contó, había leído en su infancia. La historia de los descendientes de un coronel de las guerras carlistas enriquecido con la trata de esclavos. La historia de una familia que, arruinada a finales del siglo XIX, vivía en una melancolía amarga, en la memoria del viejo espadón, en los recuerdos del esplendor perdido, en el culto a los murmullos y las voces del pasado. La historia de unos seres asediados por el paso del tiempo, ese ácido implacable que disuelve glorias militares, pudre cancelas de hierro forjado, retuerce persianas, agrieta muros, arranca ventanas, revienta tuberías, despelleja ladrillos y maderas, profana salones, devora retratos.

—Vivimos en ese aleteo fantasmagórico —concluyó entre elegíaco y burlón.

—¡Qué perspectiva! —exclamó Hortensia bruscamente.

—Me acuerdo de Ángel Bigas —dijo el marqués algo sorprendido por el tono de su mujer.

Y añadió:

—Un iluso, un loco. Acabó como sus personajes.

Hubo un silencio. El marqués volvió la cabeza hacia la ventana y hundió sus ojos nuevamente en la noche. Pasados unos minutos oímos su risa.

—¿Te ríes de algo? —preguntó Hortensia fríamente.

—¿Cómo? —preguntó el marqués, a su vez, sin volver la cabeza.

—Preguntaba si te reías de algo.

—Sí —respondió el marqués y volvió a reírse—. Estaba pensando en Carmen Bigas, la hermana. Recuerdo que, después de la guerra, tenía la costumbre de sentarse horas y horas en la ventana de su alcoba con unos gemelos de teatro.

—¿De veras?

—Sí. Desde aquí se vería la casa si aún estuviera en pie, sobre los acantilados del Abra. Allí… Era un palacete inspirado en los chalés de las playas de Ostende, proyectado por un arquitecto belga, un edificio de tres plantas, con muchas ventanas pintadas de azul y un gran balcón de mármol rosado. Recuerdo que algunas noches uno podía ver su sombra en la ventana.

—Siempre me pareció una chiflada —zanjó Hortensia rápidamente, imponiendo a su alrededor un infranqueable círculo de orgulloso desamparo.

Al rato se disculpó. Le dolía la cabeza. Se puso en pie con una serie de garbosos movimientos y abandonó el salón. Pocos minutos después, Agustín y yo nos despedíamos también. El marqués nos acompañó hasta la puerta, y permaneció allí un rato, con las manos en los bolsillos, dentro de un agradable cuadro de luz. El viento se había calmado, dejando una noche brillante y silenciosa, con alas que golpeaban entre los árboles. Y yo, que había sentido el cosquilleo de una curiosidad absoluta, desde un principio insaciable, me preguntaba quién era Ángel Bigas y qué trágico espejismo había dominado su vida, y pensaba en su hermana, sentada en una de las ventanas de aquella casa arrasada por las piquetas y las excavadoras, contemplando con sus gemelos de teatro no sabía qué ni por qué.

¿Hay una historia? Si hay una historia, no me pertenece. Si hay una historia, su dueño es Agustín Rotaeche. A él le correspondió interpretar el papel de Sherezade. Sin Agustín, yo no estaría escribiendo sobre un tiempo que las palabras no recuperarán jamás; sin él nunca habría leído El sitio ni habría sucumbido al hechizo de Ángel Bigas, cuya borrosa existencia fue como un veneno, como una civilización antigua que permite olvidar la realidad y encontrar el espíritu de las leyendas, como una música nocturna perdida en la distancia.

Todos los socios de la Bilbaína conocían a Agustín Rotaeche, a quien los más cínicos del club habían dado el mote de «el Lord». Agustín procedía de una vieja y acaudalada familia que había ganado una gran fortuna en Cuba y había vuelto a España tras la pérdida de las últimas colonias. Era un hombre elegante, de cultura enciclopédica y gustos refinados. Tenía unas entradas muy amplias y un bigote a lo Clark Gable, como su mirada. Una mirada de galán antiguo.

De Agustín se contaban historias extrañas. Algunos creían que había combatido en Rusia con la División Azul y que después había llevado una existencia mundana en casi todas las capitales de Europa. Otros aseguraban que había malgastado su fortuna persiguiendo ciudades bíblicas en el desierto del Yemen. También se decía que era un espía inglés, que había vivido un drama sentimental tan despiadado como bizantino con una dama americana afincada en Venecia y escrito una novela autobiográfica que escandalizaría al mismísimo Don Juan de Tirso de Molina. Sin duda, el misterio, en que siempre le gustó envolverse, daba pábulo a éstos y otros rumores que ya no recuerdo.

—¿Sabes qué pienso? —me dijo en una ocasión Juan Pablo Fusi—. Que se puso al servicio de los alemanes para espiarlos. El aventurero que llevaba en la sangre le conducía a esas cosas. Estaba hecho para ser un espía.

Cuando le conocí —en el verano de 1970—, Agustín vivía solo en un palacete del Campo Volantín, en la orilla derecha de la ría del Nervión, una antigua casona que su padre había levantado a principios del siglo pasado a imitación de los palacios de Normandía. Por entonces apenas viajaba, y sus únicas correrías eran las que efectuaba por las librerías de viejo de Madrid y Barcelona.

—Envejecer es eso —me dijo en una ocasión—. Pasear la sombra de un cuerpo que fue, de un rostro que es otro.

Una rutina, concertada como un reloj, era su manera de soportar la vejez. Todas las mañanas caminaba pesadamente hasta el café Toledo, en plena Gran Vía. Allí desayunaba, leía y observaba a la gente. Más tarde, en la Bilbaína, asistía a una tertulia de viejos amigos en la que se empezaba discutiendo sobre si Casanova era un fanfarrón o apenas había contado una parte de sus aventuras amorosas, y casi siempre se terminaba especulando sobre el destino de las grandes dinastías de Occidente, marcado a menudo por esas bodas fatales hechas con evidentes fines políticos y que cambiaban luego toda la historia durante siglos. Almorzaba tarde, siempre fuera de casa, y después se dejaba caer por el café Oliver, donde solía cenar.

Hay días en que vuelvo a verlo en el Oliver, sentado en una de sus mesas. Siempre coincidíamos allí. Siempre me saludaba de la misma manera. Tan pronto como me veía entrar, esbozaba una sonrisa, me invitaba a su mesa y decía:

—¿Cómo está hoy la joven promesa de nuestra historiografía?

Después me contaba innumerables anécdotas, que casi siempre le llevaban a la misma conclusión. Todo era vulgaridad. Desde que los fascistas y los comunistas trajeran la plaga del tuteo, ya no existían las buenas maneras, no ya en el ámbito familiar y social, sino en el de las relaciones internacionales y su principal instrumento, la diplomacia.

—En modo alguno bromeo, mi joven amigo —subrayaba con afectada ironía—. Se lo digo con toda seriedad. La cortesía, algo tan olvidado y desdeñado, es, sin duda alguna, el antídoto más eficaz y antiguo que ha inventado el hombre para mantener a raya su instinto de primate sanguinario. Por desgracia —se lamentaba— nos ha tocado vivir la peor y más estúpida de las épocas. Éste es el siglo de la grosería. Y las cosas van a peor. Recuerde a Jruschov golpeando su pupitre con el zapato para pedir la palabra en las Naciones Unidas.

Para mí, conversar con Agustín Rotaeche significaba entrar en contacto con la

Europa aniquilada por las dos guerras mundiales. Hasta el modo en que se dirigía a los camareros del Oliver o el estilo insólito con que encendía y fumaba sus cigarrillos parecía cosa de lejanos tiempos. A mis ojos era una figura antigua, enigmática, una especie de animal prehistórico.

—Antes —recuerdo que me comentó en una ocasión, insistiendo en la vulgar estupidez de nuestro tiempo—, en las antiguas biografías, se procuraba enlazar con los semidioses y aún con los dioses. Esta mañana he leído la biografía de un importante político norteamericano. Allí se alaba la humildad de su origen, se glorifica la oscuridad de su familia, se exaltan sus apuros económicos. ¡Qué hubiera pensado Plutarco!

Lo que más admiraba de Agustín era su facilidad para contar historias y crear una suerte de encantamiento que disolvía la cotidiana rutina de sus interlocutores. Podía pasarse horas enteras hablando con ingenio de cualquier tema: de la caza de leones en África, de la muerte del jovencito Luis Napoleón en tierras zulúes, de las obras perdidas de Petronio, del viaje de Gabriele D’Annunzio y Eleonora Duse a Venecia, del enigma del ejército persa de Cambises, sepultado en el desierto por una gran tempestad de arena, de una señora que una vez se sentó a su lado en una cena en el Ritz de Madrid y presumía de su árbol «necrológico».

A pesar de la diferencia de edad —en 1970 tenía sesenta años, treinta y dos más que yo—, fuimos buenos amigos. En su carácter, como en el mío, había elementos de inmadurez, lo que nivelaba el terreno y allanaba obstáculos. Yo le trataba de usted y él, esquivando el untuoso trato con que habitualmente se ha obsequiado a los jesuitas en Bilbao, solía llamarme «mi joven amigo». En ocasiones le acompañaba a almorzar a la casa del marqués de Briñas, con quien, además de un sereno escepticismo ante las mudanzas que impone la política, le unía la misma pasión por la historia y las páginas de memorias ilustres. Siempre me decía:

—Siga escribiendo, mi joven amigo, siga escribiendo. Pero olvídese del espíritu científico; entre los historiadores, lo simplifica y falsea todo.

Hoy, al recordar la primera vez que hablamos de Ángel Bigas, me pregunto si ya entonces me eligió para que diera coherencia a la investigación a la que él, secretamente, había dedicado una parte sustancial de su vida, persiguiendo, juntando, recosiendo las versiones y variantes de los hechos con el apremiante objetivo de hacerlos hablar, y también los rostros, las sonrisas, las heridas, los remordimientos. Hoy pienso que me eligió porque yo era arrogante y joven, y porque también yo, como él, vivía en dos mundos: las lecturas y conversaciones hasta el amanecer y la realidad amenazada de una ciudad donde todo parecía venirse abajo.

Pero entonces, cuando aquella noche de junio abandonamos la mansión de los marqueses de Briñas, ¿cómo iba a presentir la historia que desenterraría mi curiosidad por Ángel Bigas, ¿cómo iba a sospechar la extraordinaria influencia que aquella sombra del pasado había ejercido sobre la existencia de mi amigo? Jamás había escuchado de sus labios su nombre. No sabía lo que significaba para Agustín, ni tenía relación con ninguna de las anécdotas que le había oído contar en el curso de nuestra amistad.

—¿Quién es Ángel Bigas? —pregunté tan pronto como Agustín puso el coche en marcha.

Aquella noche Agustín no parecía con ánimo de extenderse.

—¿Ángel Bigas?… Uno de esos hombres que se dan poco en España, y si se dan son malgastados —se limitó a responder con la mirada turbia de cansancio—. Otro día, mi joven amigo, le contaré a usted su historia —añadió, antes de entrar en uno de sus tradicionales pozos de silencio.

Aquella respuesta evasiva aumentó mi interés, pero no insistí más en el interrogatorio. Sabía que, como todas las historias de Agustín, aquélla estaba sometida a una adecuada secuencia, y que sólo cuando ésta se diera plenamente abriría la puerta de sus recuerdos.

Así ocurrió una semana después, en la tarde de un domingo que se empeñó en que almorzáramos juntos en el Oliver, uno de esos días sofocantes en que el verano de Bilbao parece tener condición de eternidad. Después del café, mientras saboreaba su habitual whisky escocés con hielo, desenvolvió un pequeño paquete que había traído bajo el brazo y dijo:

—Espero, mi joven amigo, que esto satisfaga, en parte, su curiosidad.

Entonces vi El sitio por primera vez, en un ejemplar de la primera edición — Calpe, 1921—. Recuerdo mi entusiasmo, que Agustín celebró con una vaga sonrisa aprobatoria. Recuerdo que aquella misma tarde, en cuanto llegué al colegio mayor, empecé a leer el libro lleno de curiosidad, y que antes de haber leído diez páginas esa curiosidad se había convertido en gratitud hacia Agustín por habérmelo descubierto. Recuerdo que tan pronto como acabé la historia volví a leerla de un tirón, y también que pasé la noche en vela, leyendo, releyendo, las doscientas páginas de la novela de Ángel Bigas, con la cabeza colmada de imágenes, de secuencias y episodios narrados en un estilo entre poético y sumario, con paréntesis reflexivos en los que una pretensión demasiado ambiciosa del conocimiento de las quimeras humanas revelaba la juventud del autor.

Comprar el libro en Todos tus libros

Ficha histórica del libro

Edad: Contemporanea

Periodo: Siglo XX

Acontecimiento: Varios

Personaje: Varios

Comentario de "Tu rostro con la marea"

Presentación del libro por el autor en «Periodista Digital»

Entrevista al autor en «Aragón Radio»